Aglaé Bory est diplômée de l’École Supérieure Nationale de la Photographie. Elle appartient à une nouvelle génération de photographes qui placent l’humain au centre de leur démarche en s’émancipant des codes traditionnels de la photographie humaniste pour élaborer une esthétique mêlant documentaire et fiction. Lauréate de plusieurs prix photographiques, son travail a été présenté lors de nombreuses expositions collectives et personnelles et fait partie de différentes collections régionales et nationales.

Ici Ailleurs est une série de plus de soixante dix photographies d’habitants de Mulhouse, entre documentaire et fiction, réalisée dans le cadre d’une résidence de création au printemps et en l’été 2023 à la Filature de Mulhouse.

dans son intégralité

Pour ce travail réalisé en résidence de création Super Pixel en 2023 sur le sport amateur, Aglaé Bory a choisi les sports de rivière, sur la Seine et La Marne. Elle s’est intéressée à la notion de temps et de durée induits par la fluidité de l’eau.

dans son intégralité

Réalisé dans le cadre de la Grande commande photographique de la BnF La France sous leurs yeux, ce travail documentaire mené par Aglaé Bory porte sur les différentes pratiques artistiques de la jeunesse dans les quartiers populaires et prioritaires, dits de la Politique de la Ville, dans des villes de Seine Saint-Denis et à Roubaix.

dans son intégralité

La série Figures immobiles a été réalisée dans le cadre de la commande du CNAP Flux, Une Société en Mouvement. Obtenir le statut de réfugié en France est long et toujours incertain. C’est cette attente interminable « entre doute et espoir » qu’a voulu photographier Aglaé Bory.

Conversations silencieuses de Léa Bismuth

Au Havre, Aglaé Bory a suivi plusieurs personnes en situation d’exil, demandeurs d’asile ou réfugiés, le plus souvent en attente de statut. L’attente, souvent longue et douloureuse, les enferme dans un espace mental en suspens. Par une succession de portraits et de paysages, elle crée une correspondance entre les décors dans lesquels ces personnes évoluent et leur intériorité, rendant perceptible ce sentiment d’exil.

Aglaé Bory – Odyssées et sentiment océanique de Michel Poivert

Cette série a été réalisée dans le bidonville de Calais avant son démantèlement en octobre 2016. Pendant plusieurs semaines, Aglaé Bory a rencontré et photographié des hommes et des femmes qui vivent dans ce camp dans une extrême précarité. Des hommes et des femmes que nous ne voulons pas voir, que nous reléguons à la lisière de nos villes. Face à l’objectif, le regard droit, leur humanité interroge la nôtre.

Dans cette série, Aglaé Bory explore l’impact des injonctions sociales sur le corps des femmes en Colombie. Elle s’intéresse à de jeunes filles et jeunes femmes, en les photographiant dans un espace intermédiaire qui se situe entre son regard et l’image qu’elles offrent d’elles même.

Ce travail photographique a été réalisé en Alsace, région natale d’Aglaé Bory.

Il s’agit de photographies de paysages prises avec une certaine distance, comme depuis un poste d’observation. Des portraits de jeunes filles scandent l’immobilité de l’ensemble, le regard tourné vers leurs horizons, réels ou fictifs.

dans son intégralité

Ce sont des photographies d’intérieurs. Des intérieurs d’appartements et des intérieurs de soi. Aglaé Bory a fait irruption dans des logements inhabités, délaissés, vendus, à moitié vidés. Ces espaces deviennent des miroirs de son intériorité mais aussi de l’histoire des femmes qui l’ont précédée.

dans son intégralité

Corrélations est une série de photographies qui donnent à voir une femme qui vit seule avec son enfant. Ce sont des autoportraits mis en scène qui racontent en silence un lien inaltérable et total, la tâche difficile d’élever un enfant, et le dehors, le monde qui appelle et exclut.

Cette femme avec cet enfant d’Anne Biroleau.

Aglaé Bory s’est plongée dans l’univers de celles et ceux pour qui la Méditerranée constitue la matière première. Elle est allée à la rencontre de pêcheurs, de chercheurs, de marins ou de militaires, et dresse le portrait des multiples formes de labeur maritime qui singularisent la métropole toulonnaise.

« Ici » c’est Mulhouse, c’est le temps circonscrit du travail en résidence, c’est le hasard de la rencontre qui croise nos chemins, c’est l’évidente présence des gens photographiés, c’est notre interaction, ce moment partagé, la brève relation de confiance qui s’installe.

« Ailleurs », c’est la ville hors-champ, c’est le for intérieur, c’est la présence qui échappe, le regard qui fuit ; C’est la migration des corps et des pensées, l’exil – qu’il soit physique ou intime – et ce qui en nous demeure insaisissable.

Aglaé Bory

Pour ce travail en résidence sur le sport amateur, Aglaé Bory a choisi les sports de rivière, sur la Seine et La Marne.

Le flot de la rivière coule de façon permanente et cette fluidité induit la notion de temps et de durée, de hors champs aussi, on ne voit pas la rivière dans son entièreté, et c’est précisément ce qui l’intéresse dans la photographie: l’instant transformé en durée, l’articulation visible-invisible.

Avec ce travail, elle a ainsi continué à explorer le paysage photographique, « ce pays est devenu image » comme le dit si bien Michel Collot dans son livre La pensée paysage.

Ces paysages reconstruits, juxtaposés recréent des panorama fictifs, morcelés, parcellaires mais qui forment pourtant un tout, relié par la ligne de la rive qui agit comme une ligne d’horizon.

Réalisé dans le cadre de la Grande commande photographique de la BnF La France sous leurs yeux, Aglaé Bory a mené un travail documentaire sur les différentes pratiques artistiques de la jeunesse dans les quartiers populaires et prioritaires, dits de la Politique de la Ville, dans des villes de Seine Saint-Denis et à Roubaix.

Ce sont des êtres entre doute et espoir. Des figures qui attendent que l’on statue sur leur sort, que l’on décide de leur destin, et de l’air qu’ils respireront. Aglaé Bory les qualifie de figures mobiles : peut-on attendre et être mobile ? Oui, dans la mesure où cette attente est qualifiée par le mouvement, le déplacement, qui est à son origine : une mobilité de survie et d’exil a initié cette attente, face à un jugement qui tarde à venir, et l’immobilité paradoxale qui en découle. Pour ces photographies, deux lieux ont été privilégiés : l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides) et le CNDA (Cour Nationale du Droit d’Asile), deux organismes situés en région parisienne. Après plusieurs démarches, Aglaé Bory a obtenu l’autorisation de se rendre, pour des prises de vue, dans ces administrations françaises de juridiction appliquée aux flux migratoires.

Elle souhaitait photographier ces lieux vides : un bureau, un ordinateur, des fauteuils standardisés, des lieux d’instance, des chaises alignées pour une audience. Les lieux vidés de leur personnel acquièrent une visibilité inattendue : l’institution est dévoilée dans sa nudité, sans anecdote ni fioriture. Les juges ont déserté. Les micros et les salles d’attente deviennent les décors d’une action d’une importance capitale pour ceux qui en sont l’objet. D’un côté, l’institution ; mais de l’autre, les êtres bien vivants contraints de s’y soumettre.

L’humanité du portrait photographique prend alors toute son ampleur, contrastant avec la froideur des décors ; et c’est bien l’intérêt de ce montage, ou de ce vis-à-vis, entre l’administration et les personnes photographiées, quant à elles, dans des centres d’hébergement. Certaines ont obtenu gain de cause, d’autres vont en appel, toutes font l’objet d’une enquête relative à leur statut de demandeur d’asile.

Afin de rencontrer ces migrants exilés, Aglaé Bory réalise d’abord un appel à volontaires. Ensuite, c’est par la parole que des liens humains se construisent, que l’échange de confiance a lieu, de même que les récits se formulent. Si des images sont prises dans l’intimité d’une chambre d’un centre d’hébergement, d’autres sont capturées en extérieur, à la lumière du soleil. Refusant le misérabilisme, c’est avant tout, pour la photographe, d’un art du portrait qu’il s’agit, de même que d’un espace de respiration mutuel et concerté, en lumière naturelle, entre elle et eux. « Faire un portrait, c’est avant tout trouver la distance la plus juste. C’est aussi une manière de rendre visible, tout en respectant l’unicité de la personne.

Une conversation silencieuse a lieu, à la recherche d’une intériorité réelle » explique l’artiste. Ces personnes viennent par exemple du Vietnam, de Guinée, de Mauritanie, d’Afghanistan : elles témoignent ici, par leurs corps, de ce que peut être ce temps de latence, d’expectative quant à l’avenir. Une femme est allongée sur son lit, tournant le dos à l’objectif. Un homme apparaît dans l’embrasure d’une fenêtre. Une silhouette se détache sur un mur de pierre. Et les regards prennent le large. Un autre homme, épris de liberté, est immergé en pleine mer.

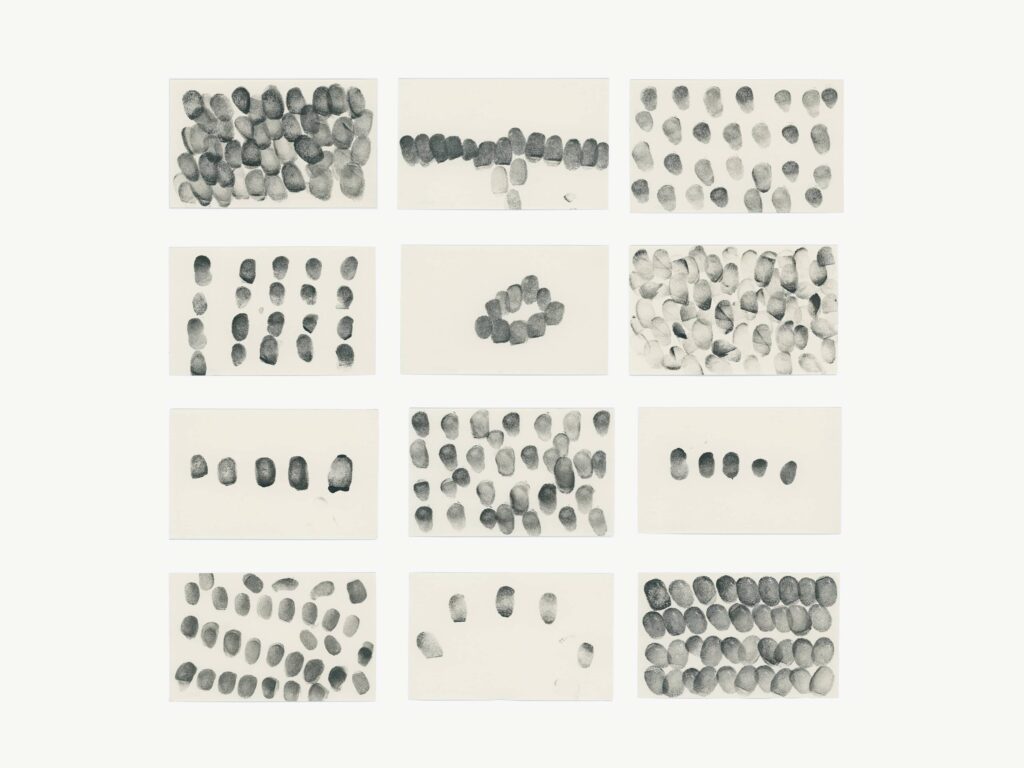

Pour conclure, on peut mentionner une œuvre qui fait le lien entre les deux espaces convoqués par l’artiste — l’institution et l’humain : la série Fingerprints consiste à détourner l’usage du prélèvement des empreintes digitales afin d’en faire la matrice d’un dessin libre et singulier, investissant la page blanche. D’une manière générale, ce qui compte, c’est de garder une trace des présences en tant qu’elles sont celles d’individus.

Léa Bismuth

Comme on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments, il y a fort à parier que l’on ne fasse pas non plus de bonnes photographies grâce à la seule compassion. Une réflexion esthétique, c’est-à-dire une pensée des formes nécessaires à l’expression d’une sensibilité et d’une réalité, permet de toucher au-delà de la relation des faits, la portée des situations. Odyssées d’Aglaé Bory se range dans cette catégorie : la photographie est ici une ode et non une complainte.

Le débat est classique lorsqu’il s’agit de photographie sociale : la qualité d’un travail réside-t-il dans la force descriptive d’une situation et sa puissance de dénonciation ? ou bien dans la distance prise à l’égard du singulier et son pouvoir d’universaliser le propos ? L’œuvre doit-elle coller à la réalité ou exprimer la sensibilité du photographe pour transmettre un message ? Faux débat dira-t-on. Une photographie documentaire est confrontée à des choix de formes tout autant qu’une photographie qui s’appuie avant tout sur la liberté d’invention afin de toucher son objet.

Longtemps le photoreportage a pris en charge les questions sociales, allant jusqu’à éprouver ses limites par les effets du regard compassionnel – quelle photo choc a réellement entraîné une prise de conscience ? Mais bien avant ce métier de l’information, les pratiques documentaires de la photographie ont travaillé la question de la représentation sociale à travers l’usage de l’image par les réformateurs sociaux (Lewis Hine le premier peut-être au début du XXe siècle) c’est dans cette veine, celle des causes, qu’il faut chercher les meilleurs travaux et comprendre notre héritage. La photographie contemporaine est aujourd’hui souvent associée à l’art contemporain (plus qu’au monde de l’information), c’est donc dans cette question reliant éthique et politique des formes visuelles que résident les enjeux.

Odyssées d’Aglaé Bory a obtenu les suffrages du jury pour la première édition du Prix Caritas. Par la qualité intrinsèque de la proposition photographique, mais aussi par la volonté du jury de souligner l’apport que constitue à la cause sociale une écriture poétique assumant une forme de responsabilité. Le choix d’articuler des portraits de personnes en centre d’hébergement au grand genre de l’odyssée est ambitieux. Il rejoint le défi moderne qui consiste à sortir des hiérarchies, à « monumentaliser l’illégitime ». Il s’agit de relier ici des destins suspendus aux politiques migratoires européennes au grand récit de la culture occidentale. La référence à l’Odyssée vient ainsi amplifier les images des vies éprouvées par la situation d’attente, entre renoncement à son pays de départ et incertitudes quant à l’accueil de son pays d’arrivée. Ces odyssées anonymes s’universalisent ainsi pour rejoindre l’imaginaire collectif, en conférant aux silences de tous ces personnages l’intensité d’un déchirement.

Figurer le manque ne peut s’opérer que par la métaphore. Comment exprimer l’incertitude autant que la douleur d’un passé abandonné, et toutes ces images qui viennent à l’esprit lorsque le temps n’est plus à l’action, que l’on dépend de lointaines décisions qui vous ramènent à votre seul être ? Évoquer cette distance, autant physique que psychique, nécessite la construction d’une seconde image comme une légende mentale de la première où le corps construit l’espace ici et maintenant. Et cette relation d’image à image, permet d’évoquer le « sentiment océanique » (Romain Rolland) – sentiment d’unité avec ce qui vous entoure, et qui est ici l’espoir d’en finir avec ce qu’on laisse tout comme avec ce qui nous menace. Représenter l’espoir qui naît dans l’entre-deux des existences bousculées par l’Histoire.

Aglaé Bory s’est arrêtée au Havre, dans un grand port qui est une porte : un seuil. Et toute sa photographie odysséique est travaillée par cette question du seuil, d’un dehors qui entre par sa lumière et les souvenirs d’un dedans qui déborde de ses frontières. Les êtres, représentés dans la force de leur absorbements, sont riches de cette tension grave qui paralyse le regard intérieur. Leur existence n’est-elle pas elle-même dans cette situation de seuil ? Donnée à voir l’épopée autant que l’incertitude, contenir en un ensemble de portraits-situations la condition contemporaine des hommes, des femmes et des enfants, permet d’éviter le registre compassionnel de la victimisation et attribue aux individus leur puissance réelle : leur devenir en fait des acteurs de l’Histoire.

Michel Poivert

Il s’agit de photographies de paysages, plutôt banals, réalisés avec une certaine distance, comme depuis un poste d’observation, en laissant une part importante de l’image au ciel et en gardant les mêmes proportions. Des endroits en retrait d’où l’on peut apercevoir au loin, de façon parfois presque cachée, des habitations, de type immeubles ou maisons, des lieux où vivent des gens invisibles et inconnus. Ainsi photographiées, ces habitations offrent leur fragilité, et laissent entrevoir les existences qu’elles abritent.

Le format vertical des images est ici l’expression de la posture humaine. Les hommes se tiennent debout et observent le monde dans cette verticalité. Ainsi le regard posé sur le paysage devient visible. La ligne d’horizon de chaque image délimite les espaces du ciel et de la terre qui dans ce partage, font dialoguer le temps humain avec le cycle des heures et celui des saisons. L’ensemble des photographies crée une même ligne d’horizon, un unique panorama que l’on peut embrasser d’un regard large, et qui agit comme miroir de l’intériorité de l’auteur.

Des portraits de jeunes filles scandent l’immobilité de l’ensemble.

Dans une présence étrange, enveloppées qu’elles sont par la vibrance du paysage alentour, le regard tourné vers leur horizons, réels ou fictifs, elles racontent à la fois quelque chose de l’histoire personnelle d’Aglaé Bory et quelque chose de cet âge du devenir. Elles regardent des paysages ; leurs paysages à venir, et ceux oubliés et perdus qui furent ceux de l’auteur ; elles racontent l’ennui, l’attente, l’errance, la quête des possibles, l’espoir.

Tout finalement dans ce travail photographique revient sans cesse au regard, à celui qui permet d’éprouver et qui fait exister.

« Ce sont des photographies d’intérieurs. Des intérieurs d’appartements et des intérieurs de soi. J’ai fait irruption dans des logements inhabités, délaissés, vendus, vidés, à moitié. Et ces intérieurs deviennent des miroirs de mon intériorité mais aussi de l’histoire des femmes qui m’ont précédées. Leurs objets sont encore là, les traces de leurs vies, un savon, des rideaux, des marques de tableaux, des photographies. Je suis vivante dans ces lieux figés par l’absence.

Je suis entrée par effraction dans le silence de ces appartements oubliés. J’ai ouvert les volets, j’ai fait entrer la lumière, j’ai soulevé la poussière. J’ai laissé le désordre, les lits défaits, les meubles poussés. Je me suis glissée sous les tapis, je me suis allongée sous les matelas, je me suis cachée sous les couvertures, je me suis mêlée aux motifs, je me suis fondue dans le décor. C’est un combat entre la disparition et la permanence. Entre la visibilité et l’invisibilité. »

L’intérieur des maisons a longtemps été et est encore le lieu circonscrit aux femmes. Le statut de femme d’intérieur, de femme au foyer est devenu un archétype du féminin. Les femmes ont été ainsi réduites à une invisibilité sociale. Et aujourd’hui encore elle perdure pour nombre d’entre elles, en France ou ailleurs.

Le registre de l’intériorité est lui aussi devenu par extension le domaine du féminin. En dissimulant un corps de femme dans le décor, caché et dévoilé, visible et invisible, discret et pourtant incongru, Aglaé Bory a voulu mettre en lumière la correspondance des intérieurs réels et symboliques. Ce corps ne trouve plus sa place dans cet espace désigné.

En tentant de se soustraire au lieu qui le définit, ce corps de femme affirme son malaise et son désir de sortir de cet espace imposé. Pourtant il y reste encore confiné, cherche à y disparaître. Mais devant l’oeil témoin d’un objectif. Cet acte prend toute sa force puisqu’il s’agit du corps de la photographe elle-même.

L’espace domestique est ainsi à la fois lieu d’enfermement mais aussi espace de création, source d’inspiration et de réinvention de soi « car les femmes sont restées assises à l’intérieur de leurs maisons pendant des millions d’années, si bien qu’à présent les murs mêmes sont imprégnés de leur force créatrice » comme l’écrivait Virginia Woolf dans Une chambre à soi.

Virginia Woolf a ouvert la voie puis les années 70 ont permis de déconstruire les stéréotypes, de construire la liberté et l’autonomie des femmes et de libérer leur force créatrice. Questionner les stéréotypes produits au sein de l’espace domestique a été l’apanage des femmes artistes, premières concernées par ces contraintes.

Aujourd’hui il reste encore un chemin à parcourir vers l’égalité et l’équivalence femmes/hommes. Et les femmes artistes continuent de questionner ce sujet complexe pour tenter de remettre les femmes au centre d’une histoire de l’art dont elles étaient absentes et au centre de sociétés qui ne leur laisse pas leur entière place et légitimité.

Le geste photographique d’Aglaé Bory révèle cette ambivalente et nécessaire affirmation: opposer le besoin de se soustraire au regard pour recouvrer une liberté, assumer le désir d’être pourtant regardée et crier la nécessité d’être vue pour exister. Autrement.

L’appareil photographique est, par destination, l’instrument qui permet d’établir des rapports. Un ustensile au même titre que le pinceau et la toile pour le peintre, que la plaque de cuivre pour le graveur. Cependant la comparaison s’arrête là. L’appareil désigne, dans un réel si foisonnant qu’il en devient imperceptible, ce qui deviendra maintenant et à jamais le visible. Un rapporteur, donc. Son objectivité peut être contestée, sa vérité sujette à caution, son témoignage paraître fluctuant. Il n’en demeure pas moins que l’objet photographique se trouve présent sous nos yeux, devenu à son tour chose du monde, au même titre que les objets opaques qui arrêtent notre regard. Si la caméra est un outil braqué sur le réel, elle n’est pas d’essence divine, elle ne fonctionne pas seule et n’a pas de volonté propre. La question est de savoir qui choisit d’établir un rapport, avec quel objet, dans quel but.

« Corrélations est une série de photographies qui donnent à voir une femme qui vit seule avec son enfant », dit Aglaé Bory.

La déclaration d’intention pourrait nous faire pencher vers une compréhension sociologique du projet. Il serait alors question de l’insertion sociale d’une famille monoparentale, des difficultés ou des joies simples d’une femme parmi d’autres, confrontée aux écueils du quotidien le plus ordinaire. Cette interprétation ne connaît de validité qu’à la marge. Aglaé Bory bâtit son corpus autour d’autres questions, sur une autre forme de rapport au temps, à l’espace et aux êtres.

Le temps fonctionne ici à de multiples échelles. À la fois vertigineux et linéaire, le temps de la série n’est pas une addition de « moments », terme qui nous paraît plus adéquat que celui d’instant. Les prises de vues ne sont pas accomplies dans l’urgence de l’événement à saisir, du spectacle à capter. Au contraire elles sont le fruit d’une minutieuse mise en scène, dans un espace –personnel ou non- où la lumière tient le rôle déterminant d’écriture des saisons et des heures. Corrélations adopte délibérément une volonté et un statut autobiographiques. Il ne s’agit pas stricto sensu d’un journal intime : les situations représentées ont un caractère itératif, alors que le journal intime s’attache plutôt au particulier, à l’écart, au surgissement. Ici, tout peut se répéter chaque jour presque à l’identique : le repas, le sommeil, le jeu, le bain, les promenades et les devoirs. Un éternel retour que seule la lumière changeante fait évoluer, auquel elle confère sa dynamique. Les moments évoqués prennent une dimension atemporelle, un statut flottant. Chimiquement condensés, ils deviennent le substrat du quotidien ; dépouillés de leur insignifiance, ils atteignent à l’archétype. Chaque spectateur peut, dans une démarche presque fictionnelle, identifier des fragments de son propre temps, coller à une biographie qui n’est pas la sienne et pourtant revêt un prestige d’universalité. Dans la subtile durée créée par Aglaé Bory, la différence se superpose à la répétition, l’émotion du particulier engendre le flux de la mémoire commune.

Les personnages, Aglaé et sa petite fille, nous l’avons compris se montrent dans leur vie de chaque jour, et de ce fait évoluent et agissent dans un espace bien défini, un territoire où les surfaces, les profondeurs, les recoins, les obstacles constituent des repères, des singularités qui orientent à la fois les parcours et le regard. L’appartement, comme émanation et représentation d’un paysage intime, relie ces images à la grande tradition picturale des scènes d’intérieur. Le nom de Vermeer vient à l’esprit. Cependant Aglaé Bory ne nous offre pas le moins du monde un pastiche de la grande peinture intimiste des hollandais. La lumière dorée ou froide esquisse un espace lisse, réduit à une surface de mur grisé, ou, au rebours, forme des emboîtements de graphismes complexes. L’espace se métamorphose en une digression proche des descriptions romanesques, fixe un contexte qui toujours ramène notre regard mobile vers le groupe invariant des personnages. L’œil suivant les courbes, les lignes, s’arrête sur les visages et les regards, et découvre in fine le cordon noir du déclencheur qui traverse l’image vers le hors cadre, vers nous. Le tour de force d’Aglaé Bory consiste à établir un rapport direct avec le regardeur, à le situer dans une posture non de voyeur, mais d’observateur, de lui signaler sa place exacte d’invité.

Loin d’être réductibles à un classique duo mère fille fermé sur une relation fusionnelle, les photographies d’Aglaé Bory nous font interférer dans la relation, créent un lien avec nous, qui observons le quotidien de ce couple. La mise en scène strictement pensée de ces micro événements n’est pas l’exercice narcissique d’un double auto portrait, mais une esquisse discrète de dialogue avec quiconque est en mesure de regarder. Donner à voir l’intime n’est pas nouveau en photographie. Victor Hugo, Emile Zola au 19e siècle ont laissé des témoignages parfois poignants de leur vie familiale. Des auteurs comme Bernard Plossu ont effacé la séparation entre photographie intime et œuvre de recherche. La vérité et la sincérité, conditions indispensables pour que le voyeurisme soit évincé, garantissent la réussite du parti pris d’Aglaé Bory. L’enfant, trop souvent instrumentalisé à des fins plus ou moins innocentes, affirme ici sa réalité propre et son altérité. Ni femme en raccourci, ni petite poupée coquette, ni image archétypique de l’innocence béate, cette petite fille fait exister un univers personnel, à la fois séparé et tangent de celui de l’adulte. Les regards se cherchent ou se fuient, la mélancolie et la douceur se répondent ou se décalent, tout pourtant se rassemble dans le lieu photographique. Les images réalisées en extérieur, cadrées plus largement nous montrent, forts de leur ressemblance et de leur différence, deux êtres prêts à affronter les tumultes de l’existence et les temps à venir, ensemble ou séparées. « Le temps de cette femme avec cet enfant. Le temps des femmes. »

Anne Biroleau

Delphine Charon

Tél. : 33 6 88 65 58 77

email : delphine@labelphoto.fr

Instagram : labelexpositions

Vous souhaitez suivre nos actualités ?

Inscrivez-vous à notre newsletter :

Labelphoto coordonne la conception, la production et la mise en espace d’expositions pour des institutions publiques, des entreprises ou des marques. Nous organisons également la diffusion d’expositions produites, prêtes à être accrochées.